- 여행의 시작점 아비뇽

프로방스로 이동하고 있다. 코트다쥐르와 프로방스의 느낌은 조금 다르다. 좀 더 프랑스 깊숙이 들어가는. 붉은 토양이 매력적이다. 아비뇽 TGV역에서 아비뇽 상트르로 바로 가는 셔틀버스가 있어 쉽게 시내로 들어갈 수 있다. 역에서 나가면 바로 정류장이 있어 찾기 쉬웠던 것으로 기억난다. 버스에서 내리면 바로 도시를 둘러싼 성벽이 보이고 성문으로 들어가면 메인스트리트가 뻗어있다. 여전히 유지되고 있는 고즈넉하고 고풍스러운 건물들이 한때 가톨릭의 중심에서 번영을 이루었던 아비뇽을 상상하게 한다. 채도가 상당히 낮은 도시.

메인 스트리트를 따라 북쪽으로 걷다 보면 성벽 밖으로 나가는 길이 있고 그 앞에 론강이 흐른다. 론강을 가로지르는 다리를 건너 섬으로 들어오면 캠프장이, 앞으로는 교황청이 보인다. Auberge Bagatelle Avignon 아비뇽 숙소 오베르주 바가텔. 섬안에 캠핑장이 있어 캠핑카를 가지고 여행하는 가족들이나 노부부가 많았고 내가 머문 호스텔도 함께 운영되고 있었다. 우리나라의 청소년 수련원 같은 구조라 동네 초등학생들이 한꺼번에 입실해서 잠깐 시끄러웠다 빠지는 것 외에 큰 불편함은 없었다. 6인 도미토리를 썼는데 사일동안 혼자 방을 쓸 정도로 한산해서 성수기가 아니라면 추천할만한 것 같다.

숙소 바로 앞에 론강이 흐르고 건너편 교황청이 보인다. 교황청의 야경. 야경이 아름다운 곳이다. 론강의 별이 빛나는 밤에.

나는 여행일정이 잘 안 풀릴 때 대형 여행사에서 패키지 상품을 찾아본다. 원하는 경로와 기간이 비슷한 상품을 찾아 그것을 토대로 교통과 숙소를 정한다. 여행사 상품들이 대부분 이동이 최적화되어 있어 아쉬운 부분들을 조금씩 채워주면 마음에 드는 여행일정을 만들 수 있다. 여행사 홈페이지를 검색하다 프랑스에서 스페인까지 이십일짜리 패키지여행을 보게 되었고 아비뇽이 가보고 싶어 여기까지 확장된 것이었다. 이게 다 아비뇽 때문이다. 난 아비뇽은 아비뇽의 유수밖에 몰랐는데.

- 아비뇽의 유수, Palais des papes d'Avignon

로셰 대 동 공원에서 바라본 론강과 나는 모르지만 동요로 유명한 생 베네제 다리. 교황청을 둘러보다 언덕으로 무심결에 올라왔더니 이런 뷰를 가진 테라스가 조성되어 있다. 바람이 시원했다.

교황청의 성모마리아. 먼 곳에서도 반짝이는 마리아상이 잘 보인다. 아비뇽의 유수로 교황청이 로마에서 아비뇽으로 옮겨져 교황의 권위가 프랑스 황제에게 종속된 세계사 시간에 익숙히 들어온 그 사건의 장소이다. 교황이 70년간 아비뇽에 머물면서 이곳은 가톨릭의 중심으로 최고의 번영을 누렸고, 지금도 이어오는 이 도시의 높은 문화력은 아마 그것이 바탕이 된 것이 아닐까 싶다.

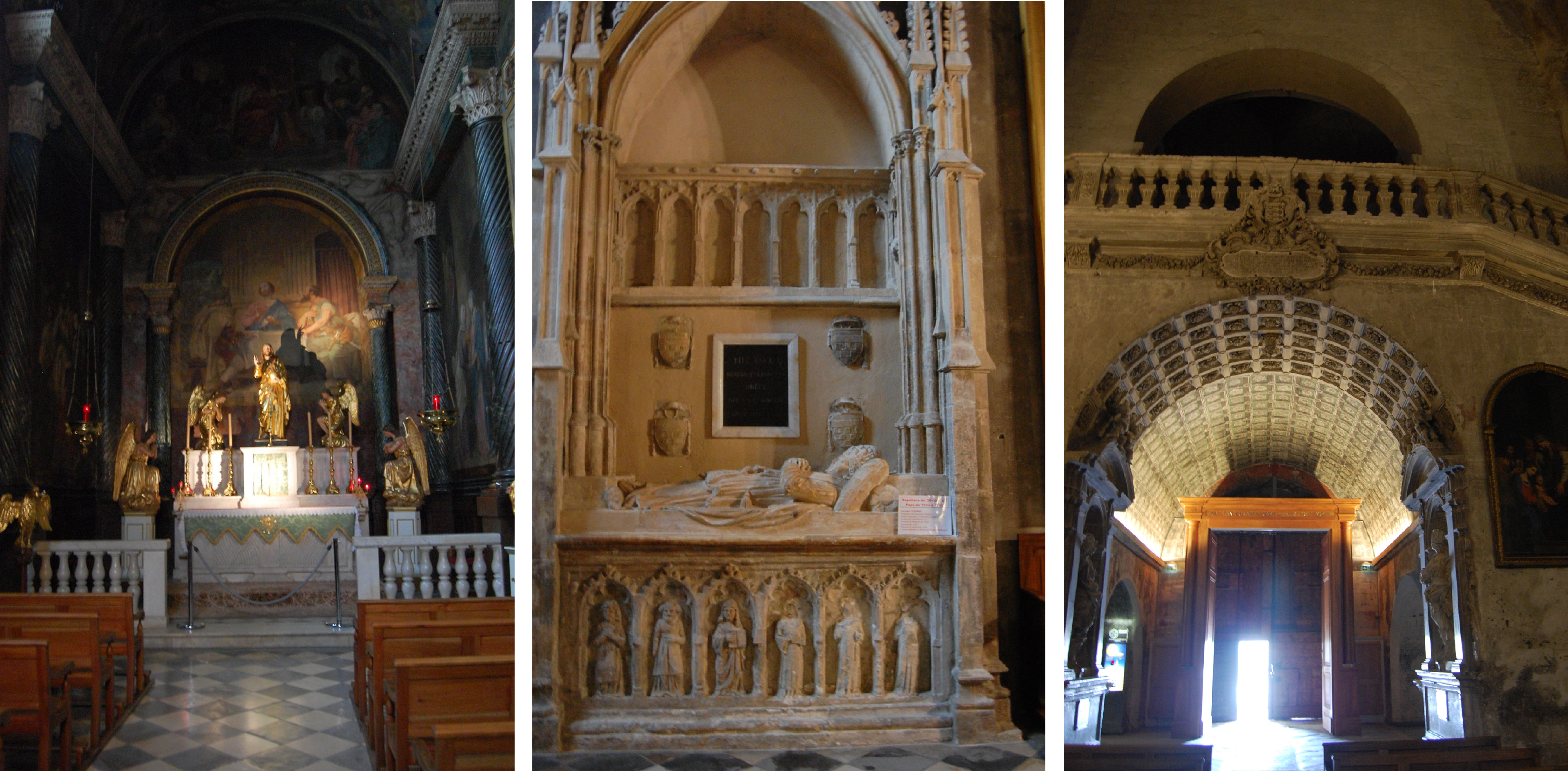

교황청 내 성당. 지금까지 본 유럽의 여느 성당보다 무겁고 어둡고 엄숙했다. 중세의 위엄이란 이런 것인가.

- 도시와 나

숙소 앞 강변에서 아침마다 비둘기들의 밥을 챙기는 부부가 있었다. 나도 그걸 보고는 벤치 앉아 빵부스러기를 던져주곤 했는데 다리가 한쪽이 없어서 매번 간식을 빼앗기던 녀석이 있어 따로 챙겨줘야 했다. 티하나 없이 하얗고 예뻤던 녀석이라 아직도 생각이 난다.

강 건너에 보이는 빌뇌브 레자비용이라는 작은 마을로 가보기로 했다. 캠프장에서는 삼십 분 정도 걸어가면 되는데 마을이 조용하고 예뻐 걷기에도 좋았다. 저 건물의 이름이 낯부끄럽게도 필리프 미남왕의 탑이라고 한다. 대체 누가 이름을 지었는지, 필리프왕은 정말 미남일지 막 궁금해졌다. 그런데 유럽왕들 초상화 보면 뭐 그다지.. 가고 싶었던 미술관이 휴관이라 다시 강 건너편으로 퇴각.

아비뇽 시내에 있는 앙글라동 미술관. 파리의 유명한 수집가에 의해 개관한 미술관으로 규모는 작지만 조용하고 분위기가 좋아 잠시 쉬어가기에 좋은 곳이다.

르네상스 이후의 유럽 생활상을 볼 수 있는 공간이 있고, 의자, 탁자, 벽지 모두 눈 돌아가게 예쁘다. 앙글라동의 대표작 모딜리아니의 분홍색 옷을 입은 소녀, 도미에 산초판사, 그리고 고흐가 한점 있다. Wagons de Chemin. 고흐를 자리에 앉아서 무한정 볼 수 있었던 유일한 곳. 삼십 분 정도 보고 있었던 것 같은데 터치, 색감 모두 노말 하지만 고흐의 것이었다. 조용하고 한가롭고도 강렬했던 시간.

아비뇽에서는 매년 7월에 국제 연극제를 성대한 규모로 개최한다. 그 연극제의 흔적을 건물의 외벽화와 간판에서도 찾을 수 있었다. '걸어서 세계 속으로'에서 여름 아비뇽의 연극제와 프로방스 주변 도시들의 음악회나 카니발을 소개했었는데 우리나라에서 참가한 극단의 연극도 있었고 우연히 길에서 만난 정명훈 지휘자가 원형경기장에서 오케스트라와 리허설하는 모습도 있었다. 프로방스에 대한 작품으로는 [도시와 나]라는 소설집에 실린 성석제 작가의 <사냥꾼의 지도 - 프로방스의 자전거 여행> 도 읽어보면 좋을 같고, 다시 프로방스에 갈 때 가지고 가고 싶은 김화영 교수님의 [여름의 묘약]이라는 산문집은 가장 좋아하는 여행 에세이다. 읽고 나면 프로방스의 여름 속에 있는 기분이 든다. 마리옹 꼬띠아르와 러셀 크로우가 주연이고 무려 리들리 스콧 감독의 [어느 멋진 순간]이나 다이안 레인의 [파리로 가는 길] 같은 영화도 잘 어울린다. 여름의 아비뇽은 정말 아름다울 것 같다. 다시 가볼 수 있을까.

아비뇽의 인상은 이렇다. 클래식한 건물들과 오래된 플라타너스, 고풍스럽고 따뜻한 분위기. 따뜻한 바람. 여기 부는 바람을 미스트랄이라고 한다고.

별생각 없이 정해 놓은 일정을 따라 혼자 여행을 다니다 햇볕이 따뜻했던 남프랑스에 도착했다. 아비뇽에 머문 매일 저녁, 하루를 마무리하며 론강가를 걸었다. 어느 날, 강가에 앉아 있는데 문득 마음속에 미움이나 우울한 감정이 없다는 게 느껴지는 게 아닌가. 강가에 앉아 생각만 하니 떠나오기 전 마음에 담아두었던 감정들이 떠내려 가는 것 같았다. 양말을 뒤집어 안에 들어있는 오래 묵은 먼지와 모래를 탈탈 털어낸 느낌. 그 기억은 아직도 나를 버티게 하는 원동력이다.

사람이란 망각의 동물이기에 결국엔 무엇이든 잊어버리게 되어있지만 그것을 제때에 버려내지 못하면 앙금이 되는 것 같다. 스트레스를 풀기 위한 소모적 여행은 시간이 지나면 다시 원복 되기 마련이니, 우스개 소리로 허세를 부리며 나를 찾아 떠나는 여행이라 명명하는 그런 나를 돌아볼 수 있는 시간은 꼭 한 번쯤은 가져볼 만한 것 같다.

'여행 > 퇴사여행, 서유럽' 카테고리의 다른 글

| 스페인, 말라가, 미하스 (2) | 2024.02.27 |

|---|---|

| 프로방스, 아를, 엑스 (0) | 2024.02.23 |

| 남프랑스, 코트다쥐르 (1) | 2024.02.21 |

| 맑은 날, 파리 (2) | 2024.02.18 |

| 오베르 쉬르 와즈 (0) | 2024.02.17 |